Gestapo: Publikation über die Geheime Staatspolizei im Protektorat Böhmen und Mähren

Befehlshaber der Geheimpolizei im Protektorat Böhmen und Mähren oder konkrete Menschen im Dienst eines verbrecherischen Regimes – die neue, tausendseitige Publikation tschechischer Historiker bringt überraschende Erkenntnisse. Unser Projekt des Monats März.

Wer waren die Menschen, die während des Protektorats bei der Gestapo dienten? – Eine Schlüsselfrage, die viele weitere nach sich zieht: Warum stiegen sie in der Hierarchie der Geheimpolizei so schnell auf? Warum dienten sie einer hasserfüllten Ideologie? Wie konnten sie eine derartige Macht erlangen und über Leben und Tod entscheiden?

Das Kriegsende hat den Terror, die Gewalt und die Verbrechen des Nationalsozialismus, die von konkreten Menschen begangen wurden, enthüllt. 80 Jahre später rufen wir sie uns ins Gedächtnis, in der Hoffnung, dass sie sich nie wiederholen.

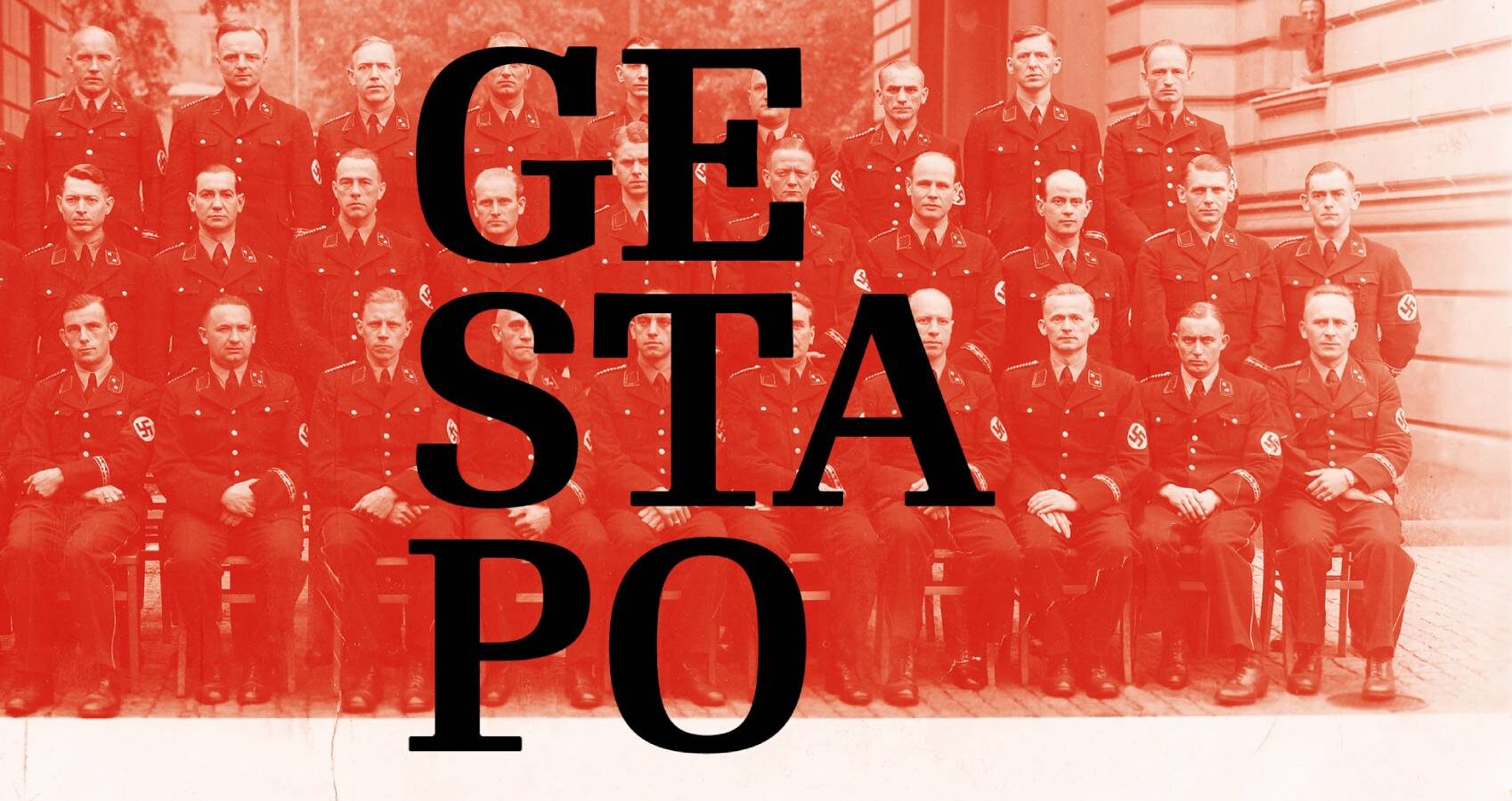

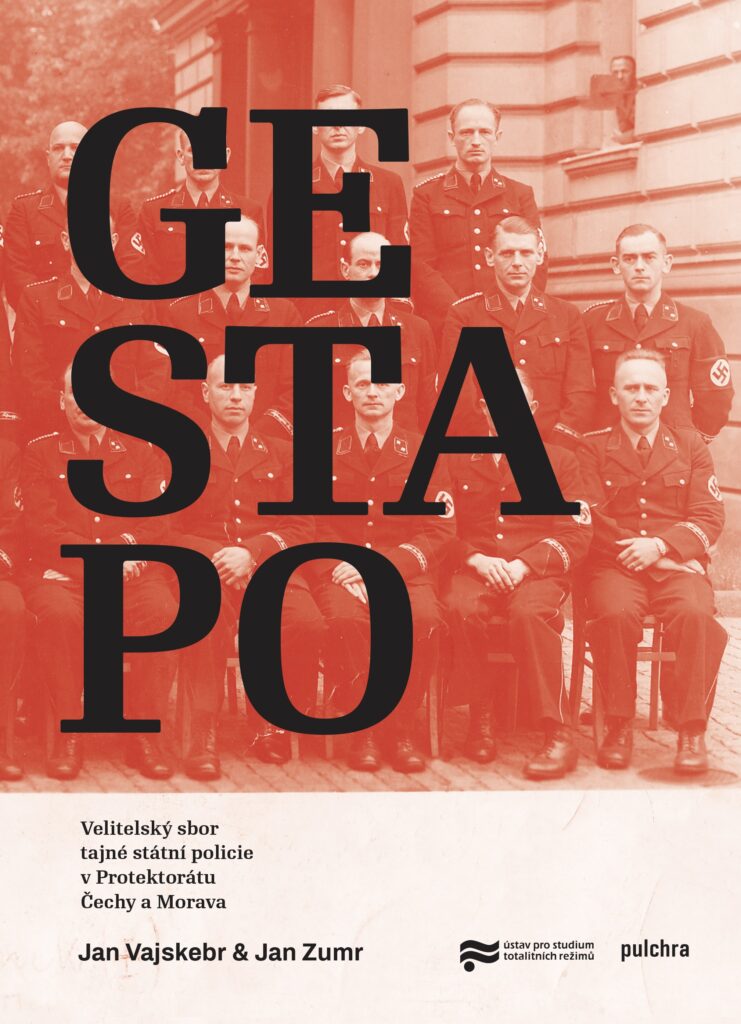

Die Studie, die zu den Wurzeln des Bösen und ins Innere der Strukturen der nationalsozialistischen Geheimpolizei vordringt, stammt von den tschechischen Historikern Jan Vajskebr und Jan Zumr vom Institut für das Studium totalitärer Regime (Ústav pro studium totalitních režimů). Herausgegeben wurde ihr Werk vom Verlag Pulchra unter dem Titel Gestapo: Velitelský sbor tajné státní policie v Protektorátu Čechy a Morava [Gestapo: Das Führungskorps der Geheimen Staatspolizei im Protektorat Böhmen und Mähren]. Auf einer Pressekonferenz, die symbolisch zum Jahrestag der nationalsozialistischen Okkupation im Palais Petschek, der Prager Gestapozentrale der Jahre 1939–1945, stattfand, haben wir es gemeinsam vorgestellt.

Auf mehr als tausend Buchseiten enthüllen die beiden Historiker die Lebensgeschichten und Motivation von 207 Männern, die Führungspositionen in der Gestapo-Hierarchie innehatten. Auf ihre Namen stießen sie durch Zufall: In Kartons mit Kriegsdokumenten fanden sie Telefonverzeichnisse, anhand derer sie im Berliner Bundesarchiv die Akten führender Gestapoleute ausfindig machten.

Die Ergebnisse ihrer akribischen Forschungsarbeit bringen gleich mehrere Mythen ins Wanken. So stellten die Autoren zum Beispiel fest, dass sich unter den Gestapoführern intelligente und vielseitig gebildete junge Männer, Juristen und hohe Beamte befanden, die für ihre Karriere oder für ihren finanziellen Profit bereit waren, alles zu tun und auch vor Verbrechen nicht zurückschreckten. Sie hatten den Ersten Weltkrieg nicht miterlebt und wuchsen in einer Zeit der politischen Instabilität und wirtschaftlichen Krise auf. Die angespannte gesellschaftliche Atmosphäre radikalisierte sie schon während ihrer Zeit an deutschen Universitäten – als Studenten glaubten sie schnell an die utopischen Visionen von einer leuchtenden Zukunft des Reiches und wollten Teil davon sein.

Die Prager Gestapoleitstelle mit mehr als 800 Mitarbeitern, ein Drittel davon Frauen, war die größte im Deutschen Reich, erst danach folgten Wien, Berlin und Brünn. Ihre Aufgabe war es, sämtliche Gegner des nationalsozialistischen Regimes zu „studieren“ und dann zu liquidieren. Die einzelnen Leitstellen konkurrierten miteinander um Einfluss und die Gestapochefs im Protektorat errangen durch ihre Grausamkeit die Gunst des Führers und eine fast uneingeschränkte Macht. In den sechs Jahren der Okkupation verhafteten sie über 120 000 Menschen und arbeiteten mit hunderten tschechischen Spitzeln zusammen.

Dank diesem Buch können wir nun nach 80 Jahren konkreten Tätern ins Gesicht blicken. Neben bislang unveröffentlichten Fotografien enthält die Publikation auch deren Persönlichkeitsprofile. Bei ihrer siebenjährigen Forschungsarbeit in Archiven wendeten die tschechischen Historiker die Methode der Neueren Täterforschung an, sie dokumentierten das Leben der Täter, ihre Motivation wie auch ihr Schicksal nach dem Krieg. Dabei kamen sie zu dem Schluss, dass einem Drittel der Gestapoführer aus dem Protektorat die Flucht gelang. Sie beschlossen ihr Leben ungestraft, meist in Deutschland oder in Österreich.